Unos meses antes de la caída de Madrid, fue trasladado a Tomelloso (Ciudad Real) con el objetivo de proteger a la población civil, así como al campo de aviación republicano situado en la Vereda de Socuéllamos. A apenas cien metros del casco urbano, se encontraba este aeródromo de campaña: sin iluminación nocturna ni señalización en sus pistas, que no estaban asfaltadas, ubicado sobre terrenos agrícolas. A pesar de sus limitaciones, tuvo un notable valor estratégico. Contaba con amplios hangares y viviendas utilizadas por miembros del ejército soviético, donde los célebres aviones Tupolev SB-2, conocidos como “Katiuskas”, tenían su base.

Unos meses antes de la caída de Madrid, fue trasladado a Tomelloso (Ciudad Real) con el objetivo de proteger a la población civil, así como al campo de aviación republicano situado en la Vereda de Socuéllamos. A apenas cien metros del casco urbano, se encontraba este aeródromo de campaña: sin iluminación nocturna ni señalización en sus pistas, que no estaban asfaltadas, ubicado sobre terrenos agrícolas. A pesar de sus limitaciones, tuvo un notable valor estratégico. Contaba con amplios hangares y viviendas utilizadas por miembros del ejército soviético, donde los célebres aviones Tupolev SB-2, conocidos como “Katiuskas”, tenían su base.

La situación social que se encontró al llegar a Tomelloso era inquietante. El pueblo estaba profundamente dividido entre antifascistas y simpatizantes del levantamiento militar. Se vivía un clima de enfrentamiento permanente. Surgieron grupos armados encargados de detener a vecinos afines a los sublevados; se expropiaron tierras a los llamados «señoritos del vino», se impulsó la colectivización de fábricas, incluidas las pertenecientes a las empresas jerezanas González Byass y Domecq. Se multiplicaron los milicianos y los cuerpos de guardia encargados de la depuración fascista. Hubo detenciones sumarísimas, quema de imágenes religiosas, asesinatos indiscriminados, saqueos etc.

La economía de guerra impuesta empezaba a hacer estragos entre la población. Las cartillas de racionamiento trajeron consigo hambre generalizada, protestas, huelgas.

La población estaba obligada a alojar a los miembros del ejército republicano que llegaban al pueblo. Una familia adinerada de ideología conservadora lo arropó desde el primer día ofreciéndole techo, comida y cariño. Fue allí donde conoció a María Jesús (de quien solo conocemos el nombre). José los protegió durante aquella etapa de represión, caos y muerte para quienes eran considerados contrarios a la República. Durante su estancia en aquella casa, logró integrarse tanto que no pudo evitar recordar la vida truncada que anhelaba vivir junto a su esposa. Una vida rota por esa maldita guerra que tanto daño causó.

Sentado en silencio, bajo el cielo plomizo de Tomelloso, intuía que el final de la guerra se acercaba. Pero no llegaba la paz, sino otra amenaza: la venganza. Había visto con sus propios ojos cómo el odio se desataba en las calles, cómo las represalias caían con violencia sobre vecinos enfrentados por ideas; familias rotas, miradas de miedo. Sabía que, cuando las tropas nacionales tomaran el pueblo, la sangre correría de nuevo y esta vez, podría ser la suya.

En ese desasosiego, un pensamiento le golpeaba el pecho con fuerza: Valle. Apenas habían compartido unos días como marido y mujer antes de que la guerra lo obligara a huir. ¿Seguiría esperándolo? ¿Estaría viva? ¿Le guardaría aún ese amor primero, intacto?

Decidió que, pasara lo que pasara, tenía que intentarlo. Regresar a La Luisiana. Volver a ella. Aunque el camino estuviera lleno de peligros, aunque el mundo hubiera cambiado; su hogar seguía siendo ese abrazo que apenas había rozado, y que ahora se volvía su única esperanza.

El 1 de abril de 1939, la Guerra Civil Española llegó a su fin. Pero no la violencia. En Tomelloso, como en tantos otros lugares, las represalias cambiaron de bando: ahora eran los vencedores quienes sembraban el miedo. María Jesús junto con su familia, a quienes había protegido durante los años más duros del conflicto, no olvidaron su gesto. En un acto de gratitud, le consiguieron un salvoconducto que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Antes de que las nuevas autoridades llegaran al pueblo, se despidió de aquella casa que fue refugio. Con el corazón latiendo entre la esperanza y el miedo, emprendió el camino de vuelta, guiado por la ilusión de reencontrarse con el amor que apenas había podido vivir.

Finalmente, llegó a La Luisiana. El Marchenilla lo llevó desde Córdoba hasta su ansiado pueblo. Años atrás se marchó huyendo; ahora regresaba con la graduación de sargento, amparado por un salvoconducto que, en teoría, debía protegerlo.

En la estación no le esperaba ningún familiar. Solo un grupo de «flechas» -falangistas- vigilaban los andenes, controlando quién entraba y salía de la población. Al pasar frente a ellos, un sudor frío le recorrió la espalda. Volvió a sentir miedo; ¡No se equivocaba!

Al cruzar las primeras calles del pueblo, una pareja de guardias civiles ya lo aguardaba. Lo detuvieron llevándolo al cuartel. Allí comenzaron los insultos, las vejaciones; lo desnudaron, lo golpearon sin piedad. Llegó un momento en que dejó de sentir dolor. Solo pensaba en ella, en su mujer. Solo quería despedirse. Y en ese instante, perdió el conocimiento. Pero sintió paz.

Despertó al día siguiente, magullado, ensangrentado. Lo subieron a un camión. Pensó que su vida llegaba a su fin, pero no fue así. Su destino era el campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Lugar de paso, pero también de terror; donde los prisioneros eran clasificados según su implicación con la causa republicana. Tras una valoración, su destino podía tomar tres caminos: regresar a su lugar de origen —presentándose ante la Junta de Calificación compuesta por el alcalde, el jefe local de Falange, el comandante de la Guardia Civil y el cura párroco—, ser trasladado a una prisión, o enfrentarse directamente al paredón. Cerca de mil hombres malvivían en barracones sin las mínimas condiciones de higiene. La única comida diaria consistía en una sardina arenque y un trozo de pan duro ¡La situación era inhumana!

A Pepe «el añadío» lo salvó su conducta ejemplar con la familia que lo acogió en Tomelloso. Gracias a ello, evitó la ejecución. Tras tres largos meses de incertidumbre, de penalidades; fue finalmente trasladado a la cárcel de Sevilla «La Ranilla».

Fue un destino maldito, símbolo del terror que el régimen impuso tras la Guerra Civil. La prisión de La Ranilla, construida para 300 reclusos, albergaba en 1940 a más de 1.500 almas hacinadas, condenadas al olvido. Entre barrotes húmedos y muros que rezumaban sufrimiento, soportó palizas, castigos en celdas de aislamiento, hambre; el tormento de preguntarse cada noche si aquella sería la última. Desde aquel lugar partían camiones cargados de presos hacia las tapias del cementerio de San Fernando, donde les esperaba la muerte. La falta de higiene, las enfermedades como la del “piojo verde” además de la desnutrición, hacían del encierro una condena lenta, cruel, silenciosa. Aquel infierno no solo castigaba los cuerpos, sino que quebraba las almas.

En mitad de aquella oscuridad, entre muros fríos, humedad y silencio de muerte, cuando el alma parecía agotada de tanta pena, un rayo de esperanza logró abrirse paso; la visita de su mujer tras años de separación. Con el rostro demacrado, la ropa hecha jirones y la mirada endurecida por el horror, sintió cómo el mundo se detenía al verla. Valle apareció entre los barrotes como un susurro de vida, vestida con dignidad y tristeza, temblando de emoción contenida. No hubo palabras, solo lágrimas. Se buscaron las manos a través del hierro, dedos que apenas se rozaban, pero decían más que mil discursos. Él rompió a llorar, por fin, como un niño que ha aguantado demasiado. Valle le besó los nudillos heridos prometiendole que seguiría luchando por él. Su visita le devolvió algo que creía perdido: el sentido de resistir, de mantenerse en pie, de seguir esperando.

En 1940, el régimen promulga la Ley del 4 de junio, que abre la puerta a indultos, concesiones de libertad atenuada o condicional para aquellos condenados con penas menores de seis años, o de seis a doce años si ya habían cumplido la mitad de la condena. Pero para que esas medidas se hicieran efectivas, era imprescindible un informe favorable firmado por la “Junta de Calificación” de su localidad natal -La Luisiana-.

José cumplía los requisitos para optar a la libertad condicional, su mujer, decidida a sacarlo del infierno de La Ranilla, movió cielo y tierra. Se puso en contacto con José Gago Martínez, conocido por todos como “El Farruco”, una figura muy querida en el pueblo por su solidaridad con los más humildes. Su papel fue clave: habló con los miembros de la Junta de Calificación logrando arrancar las firmas necesarias para el informe favorable. No solo eso, también gestionó con esmero toda la documentación que debía presentarse ante el organismo de Justicia correspondiente. El 16 de julio de 1940, acompañado por el taxista “El Carabo” más un representante del Ayuntamiento, puso rumbo a Sevilla. Iban a traerlo, por fin, de vuelta a casa.

El coche avanzaba lentamente por la carretera. Dentro, guardaba silencio, con la mirada clavada en el horizonte, como si temiera que todo aquello fuera solo un sueño. diecinueve meses de oscuridad, de hambre, de golpes y de muerte quedaban atrás. Ahora, el aire le parecía más limpio, más vivo, sentía la libertad.

Cuando por fin divisó el perfil de su pueblo, el corazón le dio un vuelco. Al final del trayecto se encontraba su esposa Valle. De pie, con las manos apretadas contra el pecho, conteniendo las lágrimas, la misma mujer que lo había esperado desde el primer día de su huida. No hizo falta decir nada. Al bajarse del coche, caminó hacia ella con paso vacilante, roto por dentro, pero vivo. Se fundieron en un abrazo largo, profundo, sin palabras. Solo respiraban. Estaban juntos de nuevo. Y eso, después de todo, era una forma de vencer.

Comenzaba una nueva vida para la familia Ancio. Aunque las sombras del pasado seguían presentes —vigilado de cerca por la temida Junta de Calificación, obligado a presentarse cada mes en el cuartel de la Guardia Civil, sin un trabajo fijo en una sociedad devastada—, El Añadío se sentía inmensamente afortunado ¡Un superviviente junto a su mujer en su pueblo! Y eso, después de todo lo vivido, parecía imposible.

En medio de tantas dificultades, seguía brillando una figura clave: “El Farruco”. Resultó ser uno de esos hombres silenciosos y excepcionales que raramente aparecen en los libros de historia, pero cuya huella queda grabada en la memoria del pueblo. Durante la República ejerció como concejal en el Ayuntamiento de La Luisiana, cuando estalló el golpe militar, supo mantenerse al margen de los extremos sin renunciar nunca a su integridad. Ni el miedo ni la represión logró doblegarlo. Continuó tendiendo la mano a quien lo necesitaba. En tiempo oscuros, se convirtió en refugio para muchos vecinos, para José Ancio, mucho más que eso: No solo lo sacó de la cárcel, también le ofreció, dignidad, ropa, trabajo en su finca; incluso lo acompañaba cada mes en su visita obligada al cuartel de la Guardia Civil. Caminando a su lado le recordaba que no estaba solo, que aún había humanidad en medio de tanta ruina.

La situación social – económica de la posguerra, marcada por el miedo, las represalias y una hambruna devastadora, transformó las calles del municipio en un escenario de necesidad. Niños desnutridos, adultos famélicos, ancianos consumidos por la avitaminosis, el tifus o la tuberculosis… La pobreza extrema obligaba a sobrevivir como se podía: con algarrobas, cebada tostada, hierbas arrancadas del campo e incluso animales domésticos.

Muchos vecinos no tuvieron otra salida que emigrar. Él, junto a su familia emprendió el camino hacia Barcelona, donde encontró trabajo en la construcción. Fueron años de cierta estabilidad, incluso de felicidad. Pero una enfermedad implacable —la leucemia— truncó de nuevo su vida. Entonces pidió una última voluntad: regresar a su pueblo, La Luisiana, el lugar que lo vio nacer, para despedirse en paz, rodeado del calor de los suyos. Su hijo, José Ancio Cadenas, se desplazó a Cataluña para acompañarlo en ese viaje final hacia casa ¡El 2 de Abril de 1974 nuestro protagonista nos dejó!

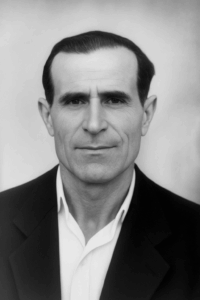

José Ancio Arroyo fue mucho más que un nombre olvidado por la historia oficial. Fue un hombre humilde que soñó con un país más justo, pagando con años de cárcel, palizas y humillaciones su compromiso con la libertad. Fue sargento en la defensa de Madrid, refugiado en Tomelloso, preso en La Ranilla, padre, esposo, vecino en su pueblo, La Luisiana.

Supo resistir cuando todo se derrumbaba, callar cuando hablar significaba morir, sonreír cuando apenas quedaban fuerzas. Su vida es memoria viva, es dignidad. Al recordarlo, no solo lo rescatamos del olvido: le damos el lugar que merece, entre los hombres valientes que, sin pedir nada, lo dieron todo.

Autor: Julio Jiménez

NOTA: Mi más sincero agradecimiento a José Ancio Cadenas, hijo del protagonista, cuyo testimonio oral ha sido el pilar fundamental para reconstruir esta historia de vida. Su memoria ha guiado cada paso del relato; ésta, ha sido contrastada con documentación y artículos de investigación que confirman la veracidad de los hechos narrados. Sin su voz, este testimonio no habría sido posible.

¡Sin memoria no hay historia, sin historia no hay verdad!